Le Voyager: gli strumenti che hanno accompagnato l’impresa

Credits: http://www.vbtv.it

A cura di Andrea Bellome

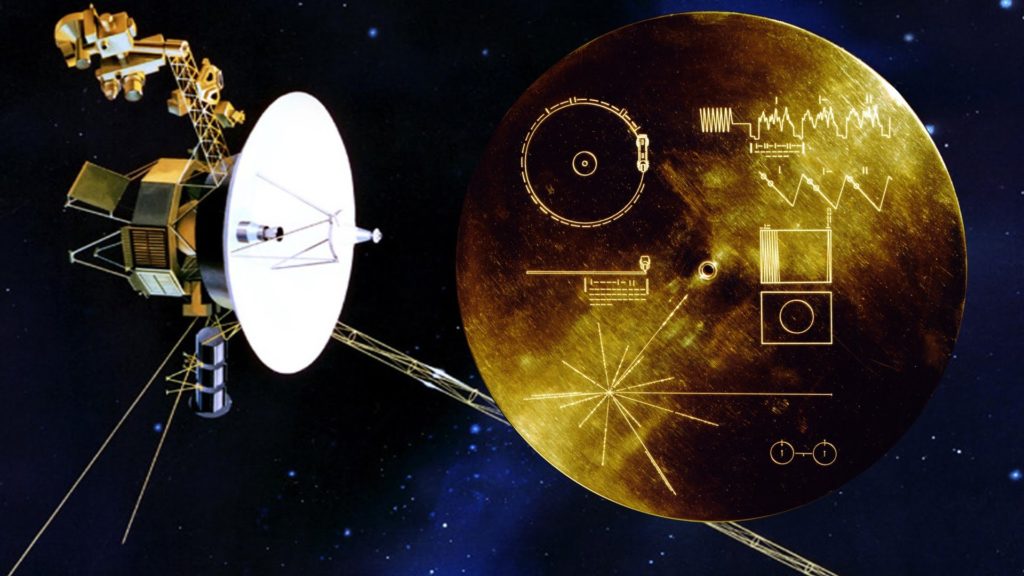

La più longeva sonda della NASA, Voyager 2, lanciata ad agosto del 1977, in data 5 novembre 2018, ha varcato il confine tra lo spazio caldo e tenue dominato soprattutto dalle particelle solari, a quello freddo e denso tipico delle zone interstellari, in cui la radiazione principale proviene dai raggi cosmici galattici. La sonda si trova approssimativamente a 18 miliardi di chilometri dalla Terra e i segnali di comunicazione impiegano circa 16.5 ore per raggiungerla.

Voyager 1 era stata la prima sonda a raggiungere questo importante traguardo nel 2012. Eppure, questo record ha un prezzo: molti strumenti di entrambe le sonde, tra cui le loro camere, sono stati disattivati per permettere un risparmio di energia a bordo e quindi un allungamento della vita operativa che di fatto dipende dalla potenza fornita a bordo dai Radioisotope Thermoelectric Generator (RTGs) e dalla possibilità di inviare dati a terra.

Gli strumenti a bordo

Fiore all’occhiello di Voyager 2 è il Plasma Science (PLS) Experiment, che ha smesso di funzionare per Voyager 1 ben prima che essa lasciasse l’eliosfera: esso è adibito alla misurazione della densità, velocità, temperatura, pressione e flusso del vento solare e tali dati hanno subito un drastico calo a partire proprio da novembre.

In aggiunta, tra i sottosistemi principali integrati a bordo si trovano: il Cosmic Ray Subsystem (CRS), il Low-Energy Charged Particle (LECP) e il Magnetometer (MAG). Il primo è utile per la misurazione di elettroni nello spettro di energie 3-110MeV e per raccogliere informazioni su energia, origine e dinamica dei raggi cosmici; il LECP si occupa invece di analizzare lo spettro delle specie atomiche che formano la i raggi cosmici galattici e la loro variazione nel tempo; il magnetometro è infine utile per mappare il campo magnetico di Giove, Saturno, Urano e Nettuno e per determinare la zona di transizione tra l’ambiente interplanetario e quello interstellare. Di fatto, la combinazione dei dati raccolti permetterà la ricostruzione dell’ambiente spaziale in cui si trova Voyager 2.

Che succederà adesso?

Sebbene entrambe le sonde abbiano lasciato l’eliosfera, non hanno ancora varcato il confine del sistema solare. Questo è identificato con la Nuvola di Oort, un insieme di oggetti ancora sotto l’attrazione gravitazionale del Sole, il cui spessore non è noto con precisione. Ci vorranno ancora circa 300 anni affinché le sonde raggiungano lo strato più interno della nuvola e circa 30 000 anni per passarci attraverso.

Il destino delle sonde Voyager, a detta della NASA, è dunque quello di “vagare, forse per l’eternità, attraverso la Via Lattea”.