Viaggi interstellari più vicini: testata la spinta laser su membrane di 50 nm

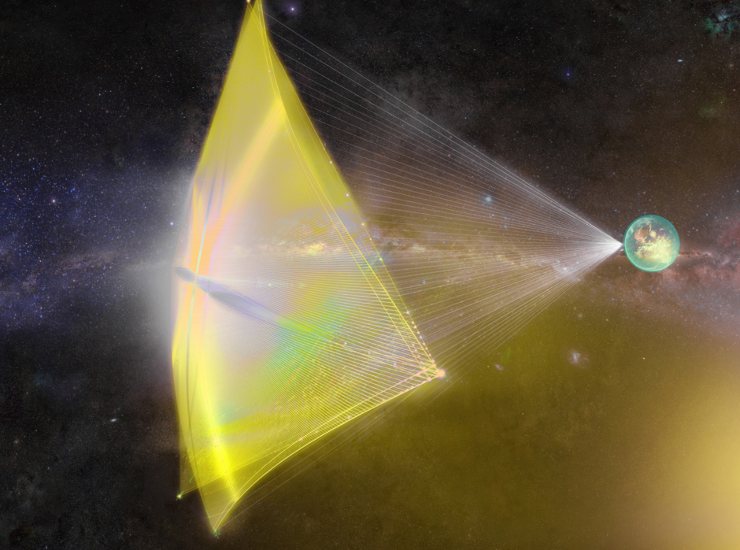

Illustrazione del raggio laser (Breakthrough Initiatives foto) - www.aerospacecue.it

I recenti test messi in atto dalla Caltech hanno prodotto risvolti realmente interessanti in merito alla possibilità di compiere viaggi interstellari a velocità eccezionali

Il programma Breakthrough Starshot Initiative, avviato nel 2016 per mano di Stephen Hawking e Yuri Milner potrebbe potenzialmente consentire di effettuare viaggi interstellari mediante l’utilizzo di veicoli spaziali assolutamente avanguardistici.

Gli stessi potrebbero consentire la spinta delle sonde spaziali mediante l’impiego di laser; le sonde, attaccate a quelle che vengono definite ‘vele luminose’, potranno raggiungere velocità ultraveloci fino ad inquadrare il sistema stellare di Alpha Centauri. Al lavoro dietro al raggiungimento di tale obiettivo c’è attualmente il Caltech.

Harry Atwater, Otis Booth Leadership Chair della Division of Engineering and Applied Science e Howard Hughes Professor of Applied Physics and Materials Science al Caltech ha esposto come la vela luminosa raggiungerà in modo estremamente rapido la sua velocità di viaggio, superando ogni qualsivoglia veicolo spaziale già impiegato in simili missioni, per permettere l’esplorazione di aree finora inquadrabili soltanto con telescopi o strumenti che permettessero la vista sulla lunga distanza.

Il lavoro di Atwater e dei colleghi che lo affiancano presso il Caltech è stato documentato attraverso un articolo comparso sulla rivista Nature Photonics, frutto di uno studio condotto dal ricercatore Lior Michaeli e lo studente Ramon Gao, che fanno entrambi capo all’istituto californiano.

Come si è articolato il lavoro del team?

L’innovazione messa in campo dai ricercatori del Caltech è rappresentata da una piattaforma in grado di caratterizzare le membrane ultrasottili, in futuro potenzialmente utilizzabili proprio per dare origine alle vele luminose. Mediante la stessa piattaforma è stato possibile effettuare dei test, mediante cui è stata misurata la forza che i laser sono in grado di esercitare sulle vele, nonché la stessa che verrà impressa per garantire il movimento della navicella nello spazio. La sfida è inevitabilmente più complessa del previsto, come sottolinea anche Atwater, in quanto la membrana deve essere in grado di resistere al calore, mantenere la sua forma invariata e garantirsi stabile lungo l’asse dei raggi laser. Le apparecchiature selezionate dai ricercatori arrivano direttamente dal Kavli Nanoscience Institute e la tecnica impiegata è nota come litografia a fascio di elettroni.

Permette di modellare la membrana di nitruro di silicio spessa circa 50 nanometri, in grado di creare un elemento accomunabile ad un piccolo trampolino, che misura 40 micron in lunghezza e 40 in larghezza; la membrana è stata colpita con luce laser ad argon al fine di misurare la pressione di radiazione a cui la vela sarebbe stata soggetta, osservando direttamente il comportamento del trampolino. La dinamica iniziale, tuttavia, ha palesato subito le sue complessità, come spiegato anche dal coautore Michaeli; infatti, le vibrazioni sono guidate dal calore del raggio laser, potenzialmente mascherante nei confronti dell’effetto della pressione di radiazione. Ma il team ha risposto in modo efficace alla sfida postagli, estrapolando dal comportamento del dispositivo un innovativo metodo per misurare la forza della luce.

L’introduzione dell’interferometro a percorso comune

Questa innovazione permette il funzionamento del dispositivo in qualità anche di misuratore di potenza, in modo tale da effettuare il proprio compito sia sulla forza, sia sulla potenza dei raggi laser. Tutto si basa sull’interferometro a percorso comune, in grado di rilevare il movimento dall’interferenza di due raggi laser, che seguono lo stesso percorso, colpendo due obiettivi distinti. C’è da dire, però, che l’apparecchio ha riscontrato le stesse fonti di rumore ambientale, non riuscendo ad assorbire i segnali ricercati. Gli studiosi si sono focalizzati sullo studio della vela in miniatura mediante l’integrazione dell’interferometro; in questo modo è stato possibile misurare anche i movimenti più piccoli, come picometri, della vela, nonché la sua rigidità meccanica.

Il raggio laser è stato inclinato al fine di misurare correttamente la forza di spinta che lo stesso generava nei confronti della vela, rivelandosi inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo si apprende direttamente dal documento reso pubblico, sul quale il punto di vista dei ricercatori ricalca l’ipotesi che il raggio diretto ad angolo, colpendo il bordo della vela, causi la dispersione della luce e la sua trasmissione verso ulteriori direzioni.